我仔细的回想,在我的记忆中,能闪现的最初的关于画画的场景有这么几个:父亲在纸上快速地画出了一只公鸡,我瞪着眼看,觉得神奇极了,并感觉到幸福;我坐在一个矮小的凳子上,安静地用彩色的铅笔画一颗五彩斑斓的苹果树,还有五光十色的鱼;我在父母仅有的一张结婚照的背面,恣肆地画满了各种各样的人物;我坐在幼儿园的院子里,用手指在松软的土上划线,直到我终于画出了一条感觉特别直的线,很久都不舍得擦掉,心潮澎湃地围着看了很久。母亲来接我的时候,我把画出了直线一事特别自豪地告诉了母亲……对于这些印象,我问过我的母亲,她说,那时的我还没上小学。我问,怎么就喜欢上画画了呢?她说不出特别的原因,但又说,那时家里穷,孩子没什么玩具,就经常画个样子逗我玩,谁知我的注意力全被吸引了,并乐此不彼,从此再没放下……及至上小学,才知有一门课专门是为画画的,叫“图画课”,着实兴奋了好一阵子。上小学之后关于画画的记忆,就非常的多了:我的教室旁边的门上,挂了一个帘子,上面印着徐悲鸿的奔马图,很喜欢。每次下课,都要到帘子前看一会。后来在上课时,没听讲,却把那只马默写了下来,同学拿着画稿去与帘子对照,竟赞叹地说几乎一模一样,为此,自豪了好一阵子;我的少年时代,“小人书”-即现在常说的“连环画”非常流行。那时,有点零钱,都不舍得买吃的,攒下来买了许多喜欢的小人书。读故事是一方面,最主要是喜欢那些画,特别喜欢的就照着临,尤其是描绘古时的刀马战将,能非常细致地临摹下来,而且总比其他的小朋友临的像些好些,很是自豪。学校组织参观一个小学生的展览,里面有些画我觉得画的真好,暗暗佩服,又感觉心里有压力和醋意,下决心要超过他们。我后来发现,这种心理状态一直持续至今,想是个性使然,但也不能简单理解为争强好胜。我有一个小学同学,也爱画画,我总去他家。他的父亲以前也画,都画在日记本上,有颜色的那种,我觉得漂亮极了,很是崇拜,就想看到他能当面画一张,可惜他没再画过。那些作品在当时几乎是我能见到的最好的原作,我和他的儿子一起临摹,我总能画得更好些,他的父亲偶尔的赞扬对我是极大的鼓励。小学快毕业时,学校开家长会,母亲回来,看起来十分开心。她对我说,老师除了赞扬了我的学习和品行外,还尤其赞赏了我的作业本,说不是整齐,而是非常有设计感,看起来赏心悦目,与其他学生的作业本都不一样。而我大体反映是,我没有特意那样,大概是天性使然吧。我的父亲是狱警,我的家就在监狱的旁边,监狱由军人看管。那时,我常去军营旁的小树林玩耍。遇到了一位常在那里画画的军人,印象里他画的非常好。我总是又安静又认真地看他画。他告诉我,他画的是写生,就是把看到的感兴趣的景物一一画下来,大体是说要想成为画家,得有这个本事。这对我印象非常深刻。这是我所具有的最初的写生的概念。那段时间,就迷恋上了写生,常让我的家人做模特,他们看了我画的,经常指出有些神似的地方,表示赞赏……家的院子里养了许多鸡,我煞有介事地拿了毛笔和墨在图画本上写生起来,这些都令我乐不可支。我还记得其中的一个小本子的封面上写着“中央美术学院”和我的名字,我也不知怎么就知道有这么个教画画的大学,就写上了……关于画鸡,还有这么一个故事:上了中学,家搬进楼房,没有院子了,鸡窝只能建在楼下的公共区域。我照例常去观察鸡的动态。夏天,鸡窝很臭,我依旧要观察一阵,并没有在意味道。有次回到家里,母亲笑着说,邻里都以为我有神经病了,总是面对鸡窝一言不发,那么臭,竟也不觉。邻里好心告诉我的母亲,看看是否要带我去看下医生,令我和母亲哭笑不得。在小学阶段,还有几件事不能忘掉:由于太喜欢画画,许多也喜欢画画的同龄孩子被我组织起来,成立了一个兴趣小组。我规定,在每个组员的家里,每周都要举办活动。有一次,活动到我家了,来了许多组员,整整一个下午,家里被弄得一片狼藉。父亲回来后,大怒,没收了我的绘画工具,并告知我以后不许再画了。为此,当时的我心里特别难受。我记得,父亲经常对我说:学好数理化,走遍天下都不怕。他认为,这才是学习的正道,他很担心我因画画而耽误了学业。当然,他也没有坚决地阻止,母亲更是网开一面,使我的学画过程从没有中断过。后来,我才渐渐地意识到,父亲的阻止也是为了我好,在那个时代那个环境里,父母是看不到艺术会有什么光明前途的……邻里有一户人家,因父辈的交情,其子女也常来家里看望我的父母,还记得我读小学五年级的某一天,这家人的大儿子来了。他是不常来的,因在外做些生意,见过些世面,谈吐穿着也明显不同于一般。他看了我画的许多画,大加赞赏。大体是说这样的天赋不可多得,得好好培养,又说可以给我一些支持,当时家人并没放在心上。但没几天,他抱着一袋礼物来了,有纸、笔、颜料和一些书籍,非常丰富,其中有一本书-《法国人体素描选》,其内容令我印象深刻。这是一本很薄的小册子,里面全是大师级的人物素描,包括大量的人体作品。从细腻到粗旷的画法一应俱全,封底印有“内部发行”的字样,这样的书好像得拿证件才能买到。这本书使我如获至宝,这倒不是因为我感觉到了其中艺术的美妙,而是第一次看到这样多的女人体,对于情窦初开的我来说,是一种巨大的刺激。我偶尔会把书借给一些相处不错的同学观摩一下,但大多数情况下都是独自享用。当然,我也临摹过其中几幅喜欢的作品,大抵是很细腻的人体素描,那几乎是我最早的带光影调子的作品。从艺术的角度来说,那时的我虽然并不能体味其中的艺术价值,但那些图像深深地映入我的脑海,不曾忘掉。就这样,这本书应该算是被我误读了,但也确实给予了我一定的艺术启蒙。当然,这本书对于我的意义也是那位送书给我的人始料未及的……

上初中之后,对绘画的热情更加炙热,但还没有专业的指导,就那么摸索着随便画着,用毛笔和墨画在图画纸上,洋洋自得。记得有一次全市的中学生画展,市里来人到学校挑画,学校很看重我,推荐了我的许多作品,但最终一件都没入选,这件事对我打击很大。我认真地思考是哪里出了问题,这时开始意识到,画画并不那么简单。初二下学期,我执着的学画状态使美术老师对我的态度也开始认真起来,他建议我以后可以报考美术学院,但要画素描和色彩,而不是我现在画的那些。我被他带到办公室,看到桌上放着两个石膏头像,现在想应该是中国人雕刻的工农兵的形象。头像并不精致,也看不出好在哪里,脏脏地落在桌上。他大体教给我一般的观察和描绘的方法,这使我想到早年临摹人体时上调子的情形。一段时间后,我发现我对画石膏的兴趣并不浓厚,甚至有些厌烦,坚持了没多久,就主动不去画了。心想考学的要求和自己的爱好竟然差距这么大,很是郁闷。我还是爱画毛笔画,只是画在图画纸上。直到有一个比我稍大的美术中学的女生告诉我,国画应该画在宣纸上,并带着我到文具店,指了宣纸给我看。售货员把纸拿到我的面前,我近乎以庄严的姿态摸了摸那纸。直到现在,那一刻的记忆依然清晰。这个女生又送我一本国画技法书,我认真地读了,收获极大。我开始从梅兰竹菊画起,这也算是我国画入门的真正开始。我读书的八中旁边就是在当时非常著名的第一中学,学习优异者才能进入。当然,吸引我的主要还不是这个。一中有一位知名的美术老师——周子敬先生,他50年代毕业于中央美院,是蒋兆和的学生。他所主持的美术组闻名遐迩,都传他带出过许多优秀的美术学生。在那时,能进入一中,与周老师学习是我最大的理想。一中有个政策,只要是周老师认可的美术考生,可以特招入学。行将毕业时,我拿了两幅认为画的最好的国画,由学校的教导主任带着,心怀忐忑地找到了周老师。周老师已是位老先生了,戴着眼镜,感觉沉稳随和,不失威严。先生把画摊开看了看,也不仔细,然后说:国画不重要,你来画画这个。他指了指满屋子的石膏像,让我搬出了“美蒂奇”的那一尊。这些石膏像不同于初中画过的,形象鲜明优美,加上柔和的光线,有非常好的视觉享受。石膏像原来可以这样美,这是我当时强烈的感受。我开始后悔没好好的学画石膏像了。我硬着头皮,画了近三个小时,先生进来看了几次,也没说什么。我尽了力,尽可能把形画准画完整,尽管技法很稚拙。先生应该是看到了他认为的一些优点,在我要告别时,记下我的名字,就算对我认可了。这件事令我相当兴奋,有了这样的保障,我在中考时从容面对,没有紧张。考试结束后,我以超出一中录取线近五十分的成绩,顺利进入。在初中阶段,我还认识了一位我认为非常重要的老师——任庆新先生,他对我有很大的影响,先生是当地非常知名的国画家,我仰慕很久。巧的是他在我初三时调入了我们学校旁边的美术中学。我常去拜访,先生也不吝赐教,其为人谦和、学术严谨认真的态度,使我受益良多。

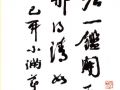

进入高中,心智更加成熟,对自己的前途也思考更多。加之求学一帆风顺,整个人都充溢着朝气和活力。一中的美术组,为我学习画画提供了良好的条件,这个阶段,才是我系统学习绘画的真正开始。为了考学,我不得不多画石膏和色彩,后来又加上素描头像和速写。由于具有了相对的专业条件和氛围和周老师的指导有方,我的进步显而易见,也越来越喜欢画素描了。几个热爱美术的学生聚在一起,听着歌,讲着笑话,画着画,十分的惬意。高二时,新来美术组的几位高一新生,从小受过少年宫严谨的素描训练,他们的石膏素描令我大开眼界,我感到巨大压力的同时也获得了无比的学习动力。刚开始时,我的作业完全无法与他们相比。请他们指点,他们也只是有礼貌地泛泛地说说。我能感觉到,我的画还不值得他们给予细致的指点与评论。我常常会谦卑地坐在他们身旁,默默地看他们怎样描绘。我似乎更加勤奋了,除了平常的自习课我会在画室,放学后也会返回画室一直画到很晚,往往只有我能画到最后,从画室出来,整个学校都空空荡荡的,只有昏黄的灯照着我孤单的身影。我的家离学校很远,骑车回家会有一段很黑的路要走,常常令父母十分的担心,好在没出什么安全上的事情。这种坚持使我的水准发生了很大变化。一天,有一个素描高手指着一张大卫的素描头像问我是谁画的,我说是我,他明显有些吃惊。这是他们没能想到的,我的素描变化太大了,在之后的交流中他们这样告诉我……那段时间狂热地画速写,我和几个要好的同学经常一起跑到火车站的候车室,一画就是几个小时,感觉有用不完的劲。那里人多,形象生动,还能经常遇到一些高手可以学习交流,速写也有了长足的进步。只是车站灯光昏暗,累得眼睛生疼,幸运的是,并没把眼睛用坏。可能是学国画的原因,我对涂得很厚的水粉画一点也提不起兴趣,但这又是高考的必要内容,好在还有水彩,但也没画几张,感觉也画的不好。记得在高二时,我们几个学生为了体验一下高考,报了本地的两所高校的美术系,成绩出来的时候,我的色彩竟得到很高的分数,素描则一般。这个结果很奇怪,也让我对学习和考试想了许多。在我即将升入高三时,令我敬重的恩师周子敬先生因病去世了,这对我是个很大的打击。他很看重我未来的发展,本想在毕业之前带我进京遍访画界旧友,增益我的前途,未曾想就此结束。培育之恩未能报答,至今也耿耿于心。高中阶段,学习内容繁重,又花大量时间学画,时间排得满满的,几乎心无旁骛。都说学画会耽误正常的课业,但我则丝毫没有,甚至一度被授予市级三好学生(高二文理分科时,我选择了文,数学老师遗憾不已,因为我的数学成绩非常的好。但随后我就放弃了数学,因为那时高考,数学成绩不计入总分)。高中阶段,又直硬笔书法狂热流行,自己也被卷其内,一段时间,天天写字,目不转睛,竟也拿了很多奖项,虽然现在看来是微不足道,但毕竟满足了不少幼稚可笑的虚荣心。从积极的方面说,我后来的艺术发展,也有那段练习硬笔书法所带来的养分。作为代价,我的眼睛近视了,主要是写字造成的,这是一个非常大的遗憾。即将到来的高考,我并不十分紧张。我抱定了要考国画专业。巧的是,无意中得到一份南开大学东方艺术系的招生简章,这是范曾先生创办的系,这个系只招收国画专业,而且是首次招生,也不考色彩,这些都很吸引我。那时一些重点院校招生,得先投递几件作品作为报名资料,审核通过后才能拿到考试的资格,就是说,申请多所院校,只要通过,每个考生都有许多个考试的机会。我投了四份,中央美院、浙江美院、天津美院和南开大学。结果浙美和南开给了我准考证。浙美那年招收人物画专业,而我当时的目的是学花鸟画,加之离家太远,遂放弃南下赴考,旋即东去津门,参加了南开大学这场关键的美术考试。我记得,考试内容之一是写生水墨人物,有点紧张,因为几乎没用水墨写生过人物,考前学习人物素描和速写,完全为了美术高考,而水墨画,则内心仍旧迷恋的是花鸟画。所以,在高考前除了画素描速写外,国画都是在画花鸟,偶尔也画一下山水。因此,在考前两天,急忙赶到书店,买了一本人物画技法书,恶补了一下。凭着不错的造型能力,顺利通过。当我后来接到录取通知书的时候,幸福感充溢全身……

九一年进入南开大学,这是个崭新的开始。上学的喜悦与骄傲,使我感觉前途一片光明。南开大学东方艺术系中国画专业的教学还没有具体的分科,但从课程的安排上,能看出偏重人物画。大学期间,先后教过我的专业课老师有:工笔人物画家杨淑涛先生、吴晓丁先生,水墨花鸟画家张永敬先生,教素描的雕塑家刘志福先生、重彩画家曲建雄先生,水墨人物画家郑庆恒先生、范曾先生、赵均先生、李军先生,还有外聘来的人物画家龚建新先生教速写、山水画家李铁生先生教山水。我从诸位老师那里学到了太多的东西,使我的专业素质打下了较为坚实的基础。大一时,除了每日的课程,剩下的时间画的最多的还是花鸟画,几乎是每日必画。但随着课程的进展,老师们的指引以及眼界的开阔,兴趣才渐渐转向人物画。上大学后的较长一段时期内,我对国画笔墨的认知也仅停留在对花鸟画笔墨的认知上,觉得恣肆挥洒,水墨淋漓才是好的笔墨,我很陶醉于这样一种感觉:提起笔,满怀激情、胸有成竹的挥写,甚至可以得意忘形。而面对一个具体的人物,画起来就会缩手缩脚,复杂的造型已经令我手足无措,极为敏感的宣纸在我稍一犹豫的霎那就会阴成一片,我总想纤毫必现地描绘,但一落笔就注定失败。这使我在很长一段时间内无法驾驭渗透性极强的宣纸来描绘人物,这个状态令我十分别扭,并暗自下决心要突破这个瓶颈。班里十个学生,又是首届,仿佛学校各个方面都很重视我们,我们也争气,大都很爱画,班里的学习气氛一直很好,如果有谁来找人,除了上课和吃饭时间,总是能在教室中找到的,大家各自埋头于自己的空间,所做的大都是与画有关的事情。与现在我看到的学生对绘画的状态比起来,我真是要感谢那时的学习氛围。我在上大三时,范曾先生从国外回来,开始在系里任教。以他的声名,对我们学生极具吸引力,我们总爱围在他的左右。而且,范先生在教学上也确实是极为认真的,除了课堂的讲授,多次举办讲座,让我们现场看他创作,为同学们作示范,而且,就我看到的,每届所有的学生外出写生时都会得到先生给予的一定现金资助,我们这些学生对此是终生不会忘记的。在我的记忆中,本科时,郑庆恒先生与范曾先生为我们做过完整的水墨人物示范。我知道,有许多老师不愿当众示范,水墨人物画现场示范对画家是个考验,得有经常的写生实践才不至于临场露怯,所以,学生能看到老师的示范非常幸运。当然,两位先生的示范,在我看来并不十分成功,并没发挥到他们最好的状态,但对我来说,能看到好的画家现场作画,已是非常重要的视觉经验了,这种经验是一种先入为主的记忆,很长一段时间,这种记忆对我的水墨实践产生了潜移默化的影响。

大学的四年,是学习紧张而又生活快乐的四年。为了充分利用时间,每次寒暑假,我并不急于回家,选择留在学校画画。虽然我很想家,父母也思念我。假期时系里的其他学生都回去了,非常安静,画着画感觉十分惬意。直到假期过了大半,有了许多作品之后,才打道回府。后来我的母亲告诉我,四年间的旧历大年,除了第一年回去的稍早,之后都是在除夕的当天回到家里的。我的父母给予了我最大程度的理解和默默地支持,我的内心感激不尽。

我的家境一般,为了减轻家里的负担,我很有计划的消费。记得大二时系里开了一个小的工艺品商店,店主认为我的花鸟不错,以二十元每张的价格,买了几张一平尺的小画,竟卖掉了,后来陆续定了许多,使我挣到了一些钱。那是我最初的卖画经历,心里异常的兴奋。后来不断地有许多卖画的经历,但我仍是把钱攒下来,回家的时候,给家里买些东西,我记得,家里的所有电器都被我陆续换成了新的,这个事情父母和我一样感到自豪。

大学期间有三次外出写生的经历,记忆深刻。第一次是张永敬老师带队去山东菏泽的牡丹园写生,画了许多花卉的手稿,还看了那里闻名已久惊心动魄的斗鸡比赛,留下许多资料。第二次是吴晓丁老师带队去河南辉县太行山写生,虽然是山区,但主要是画了大量的人物。那时民风淳朴,山民们都乐意坐下来当模特,不像现在的情况。写生结束时,画了满满的两本速写,内心特别充实,并且对外出写生有了许多认识,也充满期待,回来画了一组《太行山民》组画,都是水墨头像,这是我最早的人物画创作。第三次作为毕业前的艺术考察,也是吴老师带队,去新疆和敦煌,主要看了著名的克孜尔壁画,敦煌壁画,大大开阔了眼界,使我对绘画有了许多新的思索。我清晰地记得那次八月十五的夜晚,我们一行坐在长途客车里,孤零零地行进在新疆广漠的戈壁滩上,窗外的月亮极圆极亮,那几乎是我见过的最为明亮的一个夜晚,我似乎感觉到了一些作为人的艰辛。我的视线,仿佛升到了极高的天空,向下注视,看到那辆缓慢前行的车,像一只负重很久的疲惫的蚂蚁……从新疆回来,我画出了《新疆组画》。其中一张新疆老人的肖像刚画完,便去找范曾先生看,他仔细地看了一会,给予了令我充满信心的鼓励。

行将本科毕业时,要搞毕业创作。我并没选择去画考察过的新疆题材,而是选择了以前去过的家乡的老茶馆写生,搜集素材为创作做准备。茶馆坐落在老城区破旧的街道里,是最廉价的那种,消费者几乎全是老年人和闲杂的底层百姓。我风雨无阻地在那里画了一个多月的写生,听了许多关于他们自己的或老旧或新鲜或琐碎的故事。厚厚的三本速写令我感觉自己沉甸甸的。我对底层的百姓也有了更多的同情,而且,我体会到,当深刻了解了他们的生命状态时,那种情感会在写生中发生作用。

大四面临考研,系里也在努力向上级争取招研资格,并询问了范先生是否有想招的学生,他跟系里明确说希望招我。虽然系里最后还是因为种种原因不能设点而无法招生,但为这件事,我的内心一直感激范先生的知遇之恩。后来,我报考了中央美院,我的专业课成绩很好,但由于外语很低,与央美擦肩而过。毕业时,我画出了《茶馆组画》,画在元书纸上,共十张。这组作品发表在不同的专业杂志上,许多年后,很多同行说起这组画,都依然记忆犹新。

为了留下户口,我只能先选择一家接受我的电脑公司,做电脑动画。同时也做了计划,决定努力学外语,接着考研。但这还是仅仅成了一个不能实现的想法。接下来的几年里,在迟迟不肯学外语,一心只琢磨画画的状态中,日子慢慢消逝了……当我还在电脑公司时,参加了天津第四届青年美展,展览在天津美院开幕。我记得何家英和其他几位老师在我的作品前认真地看了一会,便走上前去,拿出了自制的作品图册,请何老师指点。何老师认真看过之后,竟留下了我的电话。没几天,我接到他打来的电话,让我带一些作品到美院,给相关老师看一下,并表达了愿意招我做研究生的想法。见面时,何老师问我外语怎样,我出于求学心切,竟说应该没问题。其实我一点都没再学,想利用剩下的时间恶补,但无奈考期临近,学习根本没有头绪。虽然何老师已为我安排就绪,但迫于巨大的心理压力,我最终没去参加考试。这件事算是我人生中非常遗憾的事件,但我并没有向何老师再解释。只是后来从不同人那里听何老师多次说起此事,我已是十分不安。再后来,在一个场合,见到了何老师,说开此事,才稍有释怀。我初见何老师时知其声名已久,敬爱有加,而我才初出茅庐,何老师对我这般厚爱,总令我念念不忘。

毕业的第二年,我下岗了,这也正是我想要的。我成了无业者,大家管我叫自由职业者。刚毕业时我住在学校的一个小房子里,房子是由南开大学校长办公室的李永刚老师找朋友借给我的。我从毕业直到离津的四年间,几处住房一直是李老师和朋友为我提供,他对我给予无私的帮助,让我感受到亲人般的温暖。我的人缘好,学校里有许多的朋友经常找我来玩,偶尔还卖一些画,生活并不十分拮据。有时我感觉我的小屋就像一个舞台,各色人等粉墨登场,演出着不同的戏剧,着实令我思考许多有关生活的意义。但人来的太多,如果只聊天会占据我很多画画的时间,于是,我就拿起画笔,为大多数来的朋友画写生,他们竟也配合,一边交流,一边安静地坐着,直至作品完成,再换动作,开始下一张,为此,我并没耽误太多时间,积累了许多速写。那时我的身体很好,也不知疲倦,画起画来时有通宵达旦。夜深人静时,假如你站在不远处看到只有一豆灯光从一个微小的窗口散出,那一定是我在勤奋地作画。

考天美之事过去一段时间,心里耿耿,仍不能平静。虽说想拿起外语,可每次拿起的却是画笔。我能在绘画上毫不吝啬的使用时间,而在外语上却一点耐心都没有,我深知考研能阻碍我的只有外语,却不能做到主动去学。我知道自己是优秀的,但关于这点,我对自己甚至有些小小的失望。毕业两年下来,认识我的一些朋友校友也纷纷毕业离开学校奔走四方,我也搬住到校外,我不工作,也没有买我画的人了,虽然身边仍有几个好友,但也基本是只通文墨的穷哥们,我的生活开始变得越来越窘迫。记得有一次,一个画家和两个诗人坐在我的房里交流,高谈阔论。大家都是清谈的主儿,并不比我更宽裕。时近中午,心想总要招待吃个午饭吧,可我兜里已经没钱,正在发愁时,收电费的来了。他已经是第五次来找我催缴了,言语中带着微怒。近百元的电费我肯定是拿不出来了,我努力搪塞,并保证几天内交清。而那几位虽听到我们的对话,却并不出来圆场。我的内心有些凄凉,我相信他们也在窘境,那是当时最强烈的感觉。走进厨房,看看有什么可以吃的,发现了前一天剩的一张饼和地上的白菜。我把饼和菜切了,炒了一大盆,但根本不够四个人吃。这件事其实改变了一些我的看法。我最初的理想里,并没有锦衣玉食的内容,觉得只要能画画,可以很穷都在所不惜。但从那之后,我觉得穷是可怕的,一个连自己都不能养活的人是可耻的,人在穷的时候活的太悲催了,几乎要失去尊严。那段时日,一直在这种状况中,但我并不愿让人知道自己的窘境,更不会主动去寻求帮助。我甚至在最困难的时候(我几乎一个月只花费了几十元钱过生活),都没有告诉家人。总之,生活的窘境让我越来越不满意当时的状态,总是反思,并暗下决心一定要改变。当然,如果一定要从积极的角度来看那时生活的话,那就是来打扰的人少了,安静画画的时间更多了,我几乎每天笔耕不辍,画了大量的花鸟,锤炼了笔墨。我记得几乎没画人物画,没模特,也没心情。躲在墙上角落镜框里的一张人物画,是毕业时《茶馆组画》中的一张,是自己最喜爱的那张,也在时光中慢慢变得暗淡。直到后来搬家,才发现,这张画由于当时屋里的阴暗潮湿早已开始腐烂,蒙上了厚厚的霉斑。

九七年秋,沈阳的同学邀约去散心,来到沈阳。这里是鲁迅美术学院的所在地,我敬仰很久的一位名家——赵奇老师任教于此。我很想拜访他,经人引荐,愿望得以实现。我不曾想到,与赵老师的相识,是我命运的一次转折。记得当时拿着自己作品的图片请赵老师指点,他看得十分仔细,并给予了极大地鼓励,说明年他也开始招研究生,希望我来考。我下定决心就考这里,此时距考试还有四个月,外语一眼都没看,但巨大的要改变现状的心里使我毅然拿起了令人生畏的英语和令人生厌的政治,开始复习。这谈何容易,那么多年的荒废,我虽是用尽了力气,超低的英语成绩使我落榜,即使我的专业拿到了最高分。此时,我的想法已是坚定要考鲁美了,带着巨大的失落感和志在必夺的决心准备来年卷土重来。我可以这样来描述一下我的外语状况:报了班,根本听不懂,完全不是只差几个层次的事;那就恶补单词,我几乎把单词背了个遍,但总是忘,总是看着似曾相识,不能确定词意;做题,语法看不懂,越急越看不懂;阅读,幸运的话,能读懂三四成,但答案总选错;作文,几乎要放弃,但还是背了一篇八股,结果完全没用上,因为我只做到试卷的大半时,考试时间结束了;临近考试时,我做的梦都是英语语境的,好像还挺流利,但与现实不符。即使这样,我的努力有了回报,我以英语超过录取线几分、总分第一的成绩考上了鲁美。这是我的现实,也是我面对的世俗的要求,我必须通过考学来改变自己。讨厌的外语,使我耽误了多年。我总在想,大多耽于艺术的学子,想要飞的更高,英语往往使之折翅,但经受住如此魔鬼般的历练,才有可能希翼的未来。中国的生存环境和教育现实就是如此。

九九年,考上鲁美,在一个阶段上就算尘埃落定,整个人也放松下来,充满了新生的活力。恰巧认识了部队画家,赶上了他们为第九届全国美展进行的集中创作,我以编外人员的方式,参与其中,创作了一张较大的以茶馆为题材的国画作品《往事如歌》。拿去参评,竟获了奖,这在当时算是另一件值得高兴的事。

我在鲁美进入的是中国人物画工作室,有三位导师执教。主任导师为赵奇先生,另两位是李征先生和李岩先生。这三年的学习,是我艺术旅程中十分关键的转折期。鲁美的教学十分重视造型能力的培养,这是其长处。地处东北,也许不像北京那里更易接受到新的观念思潮,这在我也不是坏处,我感到踏实,内心安静、单纯,充满力量。我的课程主要是三种:素描,水墨写生,外出写生。素描一上就是几个月,然后是几个月的水墨,然后是外出写生。画模特几乎是教室里的全部教学内容。记得那时教室有些背光,冬天阴冷,夏天潮湿,每次中间休息总要到外面晒晒太阳,透下气,也并不曾觉得辛苦,总是昂扬着绘画的热情。我读书时只有几个学生,相处轻松愉快,但艺术上时有遇到瓶颈,突破不了。两位李老师总会约着大家出去一起吃饭,偶尔赵老师也一起出来,路上谈谈心,酒馆里热气腾腾地吃喝一顿,气氛融洽开怀,最后往往是老师再把账单买了,真是一种极为美好的回忆。当然,后来学生多起来,老师请客的状况也发生了转变。我们教室的墙上挂着世界艺术大师的素描精品,印刷精致。这是一种极好的氛围,每当抬起头,经典的艺术映入眼帘,也可随时走近观摩,内心总会充满对艺术的敬仰之情。在鲁美,虽然我实践的是水墨画,但看的最多的,却是西方的艺术。这也可能与鲁美的油版雕处于强势有关。在图书馆,我看了大量的西方绘画作品,眼界开阔,很迷恋其丰富的艺术效果,总想着怎样把一些效果运用于水墨画之中。我们的学院教育是西式的,虽然我的专业是国画,所学已不是早年的传统,因此,我们的作品不会具有纯正的古典气质。我既热爱西式的艺术传统,喜欢文艺复兴时期和印象主义时期的素描色彩、现代丰富而多元的艺术观念与作品,也深深地迷恋着水墨的氤氲、淋漓和它空灵透明的东方气质。这使我常处在一种迷惑和矛盾状态中。但更多的时候,我在琢磨素描中严谨的造型方式怎样与水墨融洽的结合,互不折损,还能彰显水墨的魅力?我知道有许多人在尝试,但能解决好这个矛盾是非常困难的。常见的是,造型严谨了水墨则僵死枯燥,也许厚重繁复却有失灵动滋润;水墨滋润了造型却流于慨念和简单,也许恣肆淋漓却形象涣散。这一体的两面,运用得好是一种艺术的高度。在我的实践中,自然也不断往这个方向做着努力。

我一直以为,勤奋是才气的催化剂,没有勤奋,再好的天才也会夭折。另外,热爱也会使人变得勤奋,而且,勤奋得无知无觉。在鲁美的三年,我总是在画,又不知觉。只是在后来回忆起来,才想起那是勤奋。我记得有一次深夜从教室出来,外面已积了很厚的雪,白皑皑的,在路灯的映射中,像童话世界,美极了。我深一脚浅一脚地向宿舍走去,像一个童话中的孩子。身后只留下我一排深深地脚印,感觉幸福极了。我还想起在一个山村写生,村民看我们画得还算像,竟然排着队让我们画,我当然画得不亦乐乎,从早到晚,几十张速写下来,收获巨大,只是到后来,屁股坐的生疼,几欲无法忍受了。但也就是这样一种状态里,我的艺术在发生着质的变化。

毕业时,我画了一组《带风景的肖像》组画,是对肖像和风景的研究以及对某种观念和形式的重构与探索。还创作了《老伴儿》和《少女的肖像》系列,则是在造型语言和笔墨语言上全新的表达与诠释。学校意欲将我留校,如留在沈阳这将是最好的归宿。其实我也是有些动心的,只是我的妻子已在北京,北京师范大学也愿意接收我,我还是选择了入京。人在旅途,每个决定之后为之付出的实践都是不可悔改的。我只能说,我的选择没有令我后悔,我很开心。

2002年九月,我进入北师大,正式成为一名教师。在大学任教一直是我的理想,既能教授学生,也能从学生那里浸染新鲜的活力,可谓教学相长。还有一点最为重要,即不用坐班,这就有大把的时间专注于学术。我在学校承担的课程主要有:素描速写,艺术考察,水墨写生等。这些课程对于我的艺术,也是互为增益的。在课堂上,我并不止言传,更着力于身教,我与学生一起画画,也依然像一个学生那样,我深知学生能看到老师画画的重要性。素描课,我研究造型结构,提炼线条,尝试线与光影的巧妙结合,课下,这种研究的状态总能被我带入水墨创作中。在一个时期的作品里,我试着在水墨中融入光影的因素,使之既源于素描的修养,又不能失去水墨的味道与精神,这种探索拓宽了我的许多思路。画人体素描时,我同时也画了大量的人体淡彩。我迷恋席勒、罗丹笔下女体所传递出的气质,在模仿中渐渐找到了自己的语言。水墨写生课是非常专业的课程,研究生时期的严谨训练使我在上课时挥洒自如,轻松应对。学生们之前极少有画过水墨者,写生时便会围拢于我的身后。水墨自身的魅力经我的传递总能感染大家。待同学们尝试时,则趣味横出。有些笔墨效果很独特,没有修饰,出于直接和真我,趣味天然,于我则很具启发之意。艺术考察课则是兼考察与写生一体的课程,外出毕竟是轻松愉快的事情,学生们游玩的心思会多些,亦属正常。而我此时则需更多留意大家的安全,并带领大家去看好的东西,能写生时,还要坐下来画画。其实整个过程是十分辛苦的。每次归来时,我总能带回沉甸甸的作品和素材而不虚此行。我整理自己作品时发现,许多我的重要作品竟完成于课堂之上或是带学生外出写生的途中。

在北京的这些年,有许多与艺术有关的东西,我一回忆,就会想起,它们在我的人生道路上,有着重要的意义。

2004年,在今日美术馆举办了我的第一个个展,来了许多人。我有那么多的作品拿出来,内心是激动和骄傲的。

2006年,入中国国家画院进修,师从梁占岩先生。先生的艺品人品都影响到我。

2008年,入中国艺术研究院冯远工作室,做访问学者。在冯先生的带领下,我与诸位同学都有长足的进步。

2010年,考入中国艺术研究院,攻读博士学位,师从冯远先生。这里需要说明一下,我的外语依旧不好,但学校有个好政策,我被特招录取了。冯先生德艺双馨,儒雅挚诚,每每娓娓道来,令我如沐春风。先生对我寄予厚望,自当不能辜负。

2011年,我与范扬老师在中国美术馆举办了一场名为“不同凡响”的作品展,开幕时人潮涌动,人气爆棚。

当然,我能想起的那些重要的经过,远远不止这些。许多各种各样的事情总会在某个时刻被清晰记起,记忆真是个好东西,它以经验的方式被存储于每个个体,使轻狂者不再轻狂,稳重者更趋稳重,我在社会给予的不同历练中走向成熟……

我来北师大时,正值而立之年,如今,已在不惑之年。这十年,不算长,但也不短,日子如水,静静流淌,我则认真地教书,快乐地画画,生活波澜不惊,充实而美好。我的朋友依然很多,而且,越来越多。有时,几拨朋友从不同方向而来,挤坐在我的画室喝茶聊天,彼此也都会成为朋友。我偶尔坐下来,但更多的时候依旧没有停下手中的画笔,站在我的纸前。大家也都会习惯我的待客方式,饮着茶,欣然欣赏我彼刻的挥洒。只在吃饭时,往往携了酒,与诸公开怀畅饮一番,兴味盎然。我喜欢这样的生活,自由,平常,紧张,充实。我不想被太多额外的事情所累,人总是有限的,把愿意和已经承担的做好,别贪心;我满足于画画带给我的精彩,它时常能使我意识到自己并不同于别人;我与我喜欢的人们来往,并传递着彼此的关爱与尊重;我很感谢我的家庭给与我最大的理解和支持,我十分在乎他们并深深爱着他们。

对艺术的专注使我看淡了许多东西,也更加看重了另一些东西。对于画,它已是我生命的组成部分,有如吃饭饮水睡觉一般,不能或缺。我画,也由画生出些思考,零零碎碎,只言片语,但也还算认真与性情,我把它放进我的微博里,让它随着我一同成长。我想,今后的日子,还是这样过的吧,画着画,不用想它会不会更精彩,只需踏实自在地过好每一天……

豫公网安备 41010402002371

豫公网安备 41010402002371